均衡而高效的人才供给,是关系到企业绩效的重要因素。因此,打造人才供应链,构建人才管理体系来满足企业提升绩效的需要,是人力资源工作的关键点。人才供应链打造过程详解如下。

所谓供应链是将供应商、制造商、分销商、零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网链模式。它包括,产品需求预测(计划)、原物料采购、产品制造、产品配送供应等过程。

对于人才培养来说,供应链的模式非常值得借鉴。比如,人才需求预测就如同产品需求预测(计划);人才招聘,就如同原材料/产品采购;人才培养就如同产品制造;人才调配就如同产品交货(物流/供应);而绩效管理就如同品质管理。

根据供应链的模式和原理,人才需求也能像“如同工厂制造产品一样,从生产计划、采购、制造、配送供应,到质量控制形成网链状结构”来满足,人才培育可以按“制造”方式、程序去进行“控制”,由此可以建立一个“人才的供应链”模式。

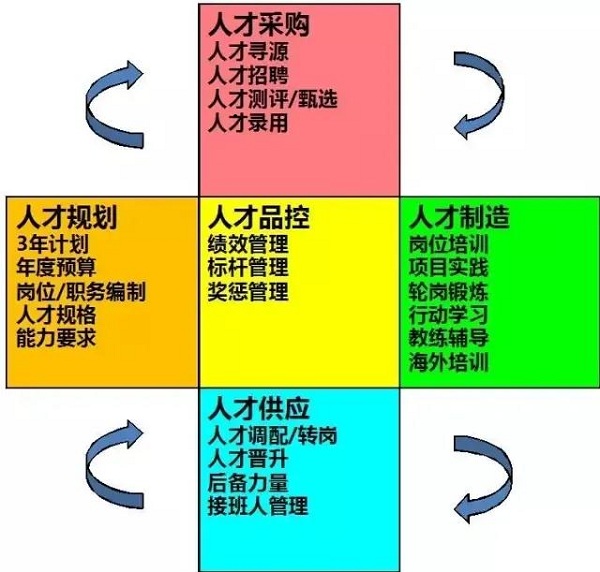

在这个“人才供应链模式”中,包括了人才规划、人才采购、人才制造、人才供应和人才品控等五个关键阶段。

01人才规划阶段

一般厂家在制造产品前,需要根据市场、客户的需求,确定品类、数量、质量要求和交货时间,并根据现有产能以此来安排生产计划、生产班次。

不过,在当今的互联网时代,企业的生产模式已经有了很大的转变,比如,过去是厂家生产什么,消费者只能买什么;而互联网时代,厂家的经营模式转变为成了“C2B”,即以消费者、客户为中心,客户需要什么,企业就给什么。

人力资源管理也一样,过去是人事部门分配给用人部门(客户)什么样的人,不管能力怎样、适合不适合,用人部门就得接受;而现在企业要想发展得更快更好,人力资源部门也需要根据用人部门(客户)需求,提供“能力匹配”、“性格适合”的人才。

对于企业需要什么样的人才,作为HR必须首先了解企业要往哪里去?在企业要去的“旅途”中,哪些能力特别重要?了解和理解企业的愿景和使命后,HR就需要去规划现在和未来的人才“规格及能力”。

所谓“规格”,就是这个“人才”通常是需要经过哪些基础教育、具备什么样的学历和专业资格;而“能力”要求,可分为两类:一类是“价值观、品质”等素质,另一类是胜任该职位所需的具体技能,如,管理技能、业务专项技能和知识等。

比如,原来的销售人员只需要“推销”能力,而未来公司要从提供“产品”的制造商转型成为“服务”的提供商,那HR就需要对未来销售人员的人才规格、能力要求进行调整。

不但在新招人员时,要按新的“人才规格”和能力进行测评、考核录用;而且还要对现有销售人员进行培训,提升他们的能力。

在人才规划阶段, 还有一项工作重点就是人才盘点。人才盘点就是要了解:

(一)组织结构方面

所在公司、事业部的组织架构是否需要调整?下一年会新增哪些部门/岗位?取消(或外包)哪些部门/岗位?

(二)人才状况

哪些岗位的人才目前紧缺?哪些岗位目前人才充足?哪些岗位的人才目前足够,但未来2-3年会紧缺?哪些人员可以在未来1-3年内担负更高的职务?哪些人员尚不能胜任目前的工作?但需要培训?哪些人员尚不能胜任目前的工作?需要调岗?需要解除?

(三)继任者情况

哪些人员可以列入关键人才?谁是已经准备好的继任者?谁是需要继续培养1-2年的继任者?哪些职位缺乏继任者?哪些关键人才还需要岗位历练?哪些人需要人际辅导?哪些人需要接受教育训练?

经过人才盘点后,HR就可以根据人才盘点结果,制订“人才采购”(人才招聘)、“人才制造”(人才培养)计划。

02人才采购阶段

在产品生产前,厂家需要根据预测或订单计划,进行原材料采购。与之对应,在人才供应链模式中,“人才采购”就是根据“人才规划”进行相应的“采购”(招聘)。

为确保产品质量,厂家特别会注重“采购”渠道,这对应到“人才采购”就是招聘渠道。不同的招聘渠道,其“货源”质量是不一样的,人才招聘也一样。

对需要不同层次、不同岗位的人,其招聘渠道也不一样,这就需要HR懂得“寻源”,即了解“原物料”可以从哪里来?比如,哪些企业、院校的人才是我们想要的?技术也好、销售也好,这些人才可以从哪些渠道(比如猎头、招聘网站、校园招聘等)获得?

当然,一般企业的“人才采购”都会分两个方面,一是招聘“现成人才”,相当于“成品”采购;即从其他企业、组织里“挖”现在其能力强、绩效表现突出的、且适合到本企业工作的人;二是从院校招聘毕业生来培养,这就相当于原材料采购。

对于“成品”采购,特别需要注意的是“人岗匹配”。而对于校园招聘,主要注重发掘有“潜力者”。

使用测评工具可以帮助HR和用人部门确认“原材料”或“成品”的“性能”(价值观)、能力是否与规划要求的匹配,但不管哪种测评工具都有其局限性。因此,从理论上讲,使用多种测评工具的效果要远远好于只使用一种工具。

03人才制造阶段

世界一直在迅速变化,然而一些公司却能赢得非凡的成就:他们年复一年地保持着稳定的盈利增长;他们一直在扩大自己的核心业务;他们进入一个又一个新的市场;他们的业务不断适应变化的环境,同时仍然保持着简单的风格,专注于让他们获得成功的最初源泉,这些公司都有一个“可复制性模式”。

而这个“可复制性模式”的核心原则有三条,一是“有一个强大的、高度差异化的核心原则”;二是“清晰且不容商榷的原则”;三是“闭合的学习体系”。

其中,“闭合学习体系”包括:向核心客户学习;从关键业务中学习;向一线员工学习。

为什么要实行“人才制造”?其目的不也就是要实现“可复制”吗?那怎样才能实现人才可复制?笔者认为,“规则、标准和流程”是前提。也就是说,要实现“人才制造”可复制,必须将“人才制造”标准化、流程化。

为实现批量“制造”人才,我们首先根据自身的远景规划、经营策略和企业文化与价值观理念,对组织架构、岗位、职责、人才规格、能力要求、培训内容实现标准化管理。

•组织标准化。以建立标准组织单元为基础,实施组织的标准化管理。

•职位标准化。设定标准化职位名称,每个职位按职位族、职位类、职位属性等几个方面进行界定,并且使每个职位均有独立的代码,以利对职位进行管理。

•职责标准化。每个相同的职位,具有相同的职责、KPI和业务、财务、人事权限。

•编制标准化。人员编制需与人力效率相挂钩,并按一定的规则设定。规则包括,人均销售额、人均利润、人均产量、直接人员与间接人员的比例等。

•人才规格标准化。每个岗位都有标准的人才规格,包括性别、年龄范围、工作经验、学历要求、专业技能/证书、必要的知识、外语要求、计算机能力要求等。

•能力要求标准化。根据职位分类及职责范围,对不同类别,如管理类销售类、生产制造类、技术类、职能类,分别建立能力模型,其中既包含通用的能力条件,也包含根据职位特性所需要的特殊能力条件。

•培训内容标准化。每个相同的岗位,有标准化的培训内容,培训课程,使员工可以获得公司要求掌握的知识和技能。

当然,有效的人才培养,培训只是一个方面。美国创造力领导中心(Center forCreative Leadership)曾做过一个研究,“什么样的学习方式最有利于个人成长?”,这个研究显示,经历过挫折/困苦最有利于人才成长,其次为“挑战性锻炼”。

为此,在我们的“人才制造”体系中,除了专业技能、管理技能培训,还运用项目实践、轮岗锻炼、行动学习、教练辅导等多样化的培训发展方式来满足公司人才需求。

在“人才制造”中,最关键的部分是项目实践,会不会做、能不能胜任是关键,因为企业培养人才的重要目标就是提升员工的技能,从而提高公司的效率和效益。

04人才供应阶段

有了“制造”能力,特别是“可复制”的模式,就可以实现规模供应。我们通过内部招聘、人才调配、安排员工转岗和内部晋升等来满足业务部门人才需求,并且通过设定一定的后备力量来实现人才供应。

在人才供应阶段,需要重视的是企业内部招聘人才和转岗,这对于盘活和提升企业的人力资源效率、价值具有重要的作用。

事实证明,内部招聘、转岗比外部招聘成本更低,上手时间更短。宾夕法尼亚大学沃顿商学院的研究显示,外部招聘比内部招聘的成本高18-20%,而且工作绩效更差。

另外,晋升内部员工,也会对激励内部起积极作用,从而提升员工的敬业度,使其更愿意保持目前的工作,以获得晋升机遇。

在HR实施了一系列“人才制造”行动后,不但基本满足了公司快速发展对人才的需求,而且员工获得了更多的发展机会。

05人才品控阶段

在产品制造过程中,需要通过各种检验手段来有效控制产品质量,防止有不良产品掺入。

在人才供应链建设中,“品质保证”是最重要的环节。没有“品质保证”,所“制造”出来的人才不但不能满足需求,而且还有可能给企业带来损失。

为此,标杆管理、绩效管理和奖惩管理对确保人才适任、淘汰不适任者起到了积极的作用。

因为有了这样的“品控”机制才有可能帮助企业阶段性地掌握员工能力状况、学习状况和绩效状况,并可及时发现实际工作中存在的问题而加以解决。

打造人才供应链是一个持续的过程,HR需要不断地深入挖掘和分析需求,运用内外部的力量构建人才供应链体系,以内为主,内外协调,才能逐步实现企业高绩效的良性循环。

(本文来源于微信公众号:HR知识汇,致力于为HR提供新鲜资讯、丰富干货、温暖交流)